坚持这“三大主义”,榕树式企业方能从小到大股市怎么加杠杆?,厚积薄发股市怎么加杠杆?,尽显企业的成长之美。

作者:薄连明(光峰科技合伙人、CEO)

不确定时代的8大难题

近些年,我接触了很多企业家朋友,他们普遍比较焦虑。在和他们深入交流后,我发现大部分人的焦虑都是由企业增长停滞、业绩下滑等诸多现象引发的。其实,这些现象的出现是时代的必然。我们正处于一个转型的时代,随着全球格局的重塑和经济环境的变化,我们过去所依赖的增长红利正在逐渐消失,而新的红利还未出现。于是,国家在转型,企业增长方式也在转型。

大环境带来的不确定性越来越高,想在确定的环境下进行经营已然成了奢望,在不确定性中锤炼韧性、谋求生存与发展成了这个时代的企业的普遍特征。在这样的背景下,新时代的企业面临很多新的难题,这些难题让企业的发展迷雾重重,让企业的未来扑朔迷离。企业内部存在的种种问题也因外部环境的复杂多变而凸现出来。

在我的调研中,因陷入管理困境而发展停滞的企业比比皆是。我对这些企业所面对的共性问题进行了系统的梳理,将其总结为8大难题:整体性被裂解、因果链不清、外部不确定性、经营循环不闭环、内部复杂性、生命周期律、员工难当责、组织对个人的依赖。

1、整体性被裂解

企业是一个生命有机体,是企业家创造的一个特殊的“物种”。作为有机体,整体性是它的首要特征,即构成有机体的各要素、各子系统之间是有机连接、互相协同、有序运作的,并呈现出“总体大于部分之和”的“系统之美”。但很遗憾,在多年经营企业的过程中,我观察到,很多企业的整体性被裂解了。就像我们日常生活的碎片化一样,企业组织的碎片化也越来越严重。如果一家企业缺乏整体性,不能将企业内部的各个要素、事物、环节有机连接起来,那它就无法实现整体的协同运作。这样的企业是没有生命力的,因为它既不能把人凝聚到一起,也不能实现资源的有效配置,更不可能获得整体效率最大化。

2、因果链不清

企业的一切经营活动都是为了取得好的结果。俗话说,有果必有因,但是,企业往往知道经营的结果是什么,对于这个结果是怎么产生的,即原因是什么却不太清楚。现在很多企业都把复盘当成管理中非常重要的一环,有的企业一年复盘一次,有的企业一个月复盘一次,还有的企业每周都会复盘,这是非常好的管理习惯。我参加过很多企业的复盘会,但是,我发现,大多数企业在复盘的时候普遍存在一个问题:只复盘结果,不复盘原因,导致复盘会变成了汇报会。其作用只是帮助大家了解企业的经营结果,失去了核心意义。在这种情况下,企业就会出现因果链不清的问题。

因果链不清带来的不良后果是,当企业的经营管理行为得到的结果不尽如人意时,我们不知道未来该如何规避同样的问题;当企业的经营管理行为得到的是好的结果时,我们也不知道该沉淀哪些经验,不知道未来如何再造辉煌。企业不是在“规划结果”,而是在“祈祷结果”,这样得到的哪怕是好的结果,也只是偶然的,不是必然的。如果失败不能转化为企业的财富,成功不能转化为企业的能力,团队就难以成长,企业也很难持续增长。

3、外部不确定性

地缘政治博弈加剧、“逆全球化”论调兴起、贸易摩擦频繁发生、世界经济增速放缓……时代在变,世界在变,中国在变,越来越多的不确定性正在产生,并且彼此叠加、相互作用,共振现象明显。

外部不确定性给企业的生存、发展乃至日常经营都带来了很多困扰,企业战略和计划常常失效,企业找到确定的环境、按照既定的战略假设做经营成了小概率事件。因此,很多企业认为没有必要做战略了,“计划不如变化快”嘛!

实际上,正是因为外部不确定性的存在,企业才需要做战略。战略的重要功能就是把外部的不确定性转化为内部的确定性,通过做战略找到自己应该做的事情、确定的事情,坚持做下去,企业才能对冲外部的不确定性。当然,在不确定性中找到确定性是非常困难的事情,但即使再困难,我们也要努力去做,因为这关系企业的未来。

4、经营循环不闭环

我在企业中特别强调两个“环”的重要性,一个是“循环”,一个是“闭环”。企业的经营管理应该是从战略到运营再到绩效的闭环的循环过程,只有这样才可能实现螺旋上升。然而,我观察了很多企业,发现大多数企业在这方面存在认知误区。

比如,有的企业根本没有“环”的意识,其战略、运营与绩效都是独立的,互相之间没有建立起有效的关联,经营循环就更无从谈起了。还有些企业虽然在形式上形成了闭环,但是某个环节非常薄弱,或者环上的各个节点之间未能实现有效的协同,导致经营循环的整体力量被大大削弱,闭环的价值和作用无法发挥出来。

经营循环不闭环给企业带来很多恶果,比如,企业不能持续创造更大的价值,无法实现可持续发展,更有甚者,会在实现战略目标之前就停止增长。

5、内部复杂性

应对外部不确定性的过程使企业内部管理的难度和复杂性都提高到了一个新的层次,组织层级不断增加,业务流程越来越复杂,决策和执行之间的距离也因此被不断拉大。这是企业内部复杂性产生的第一个原因,即在适应外部变化过程中滋生出多个组织层次、多种商业模式、多种流程甚至多种文化。

内部复杂性产生的第二个原因是企业在成长过程中没有进行顶层设计,企业是“野蛮成长”的,各个成长要素要么缺失,要么随意堆砌,构不成一个有机体。

在企业中,复杂性往往是看不见、摸不着的,但你却能感知到,它存在于每一个流程、每一个环节中。如果把企业看作一个生态系统,那么复杂性就像肆意生长的杂草,占用了大量的资源,给企业带来很多管理难题,比如能被直观感知到的士气低落、执行力下降、效能衰减等,让很多企业家和管理者备受困扰。

当企业处于这样一种不健康的发展状态时,它在市场上是没有什么竞争力的。所以,企业的经营管理必须从复杂回归到简单有序的状态,这对任何一家企业来说都是巨大的挑战,因为从简单到复杂是一件很“简单”的事,而从复杂到简单却是一件很“复杂”的事。

6、生命周期律

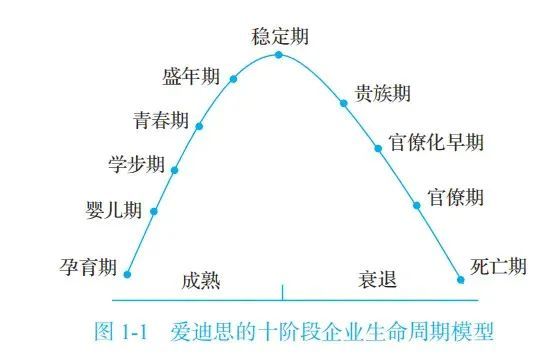

企业作为一个生命有机体,是有生命周期的。最早提出企业生命周期理论的管理学家伊查克·卡德隆·爱迪思(Ichak Kalderon Adizes)提出了一个详细的十阶段企业生命周期模型,将企业的生命周期分为十个阶段,如图所示。

借鉴爱迪思的模型以及人类生命阶段的划分方式,我们通常把企业的生命周期分为初创期、成长期、成熟期、衰退期。在每个发展阶段,企业都会积累很多问题,这些问题如果没有通过变革得到根除与解决,就会在企业中沉积下来,变得越来越难解决、越来越有挑战性,最终使企业积重难返。

还有一些企业在初创期的时候做得不错,到成长期发展也很迅速,但还没有进入成熟期市场表现就急转直下,开始走上衰退之路,这也是因为它没有进行自我变革,导致自身不再成长。

可见,企业作为一个生命有机体,与人一样,都难以摆脱生命周期律。但是,人的生命周期中几乎只有一个变量,即“时间”,人会随着时间的推移自然长大、自然变老,自然结束生命。而在影响企业生命周期的变量中,时间的分量很轻,也就是说,企业并不会随着时间的推移自然发展壮大。在企业的发展过程中,每次跨越都是惊险的跨越,都不是自然而然地发生的,都需要外力的作用,都需要变革的推动。

7、员工难当责

不同的管理者有不同的管理风格,有些管理者总想把所有事情都抓在自己手中,财务要抓,品牌要抓,用人要抓,采购要抓,绩效要抓,甚至连一些无足轻重的小事也要亲力亲为。员工遇到问题的时候也必须先向他请示,得到批示之后才能去做。这就导致员工难当责,只会被动地执行,久而久之,他们就会失去工作的主动性和积极性。

企业的成功来自所有人的共同努力,而员工的努力离不开责任心的驱动。如果员工没有责任心,企业的成功根本无从谈起。

8、组织对个人的依赖

很多企业的发展严重依赖于组织中的某个人,这个人可能是企业中的能人,更可能是企业的创始人、CEO。

如果依赖的是创始人、CEO等领导者,带来的问题一是领导者的能力瓶颈会成为企业的能力瓶颈,极大地限制企业的发展;二是领导者的个人领导力无法转化为组织的领导力,因为整个团队都依赖于领导者一个人的智慧,没有人帮他分担管理的担子,也没有人主动承担责任,更没有人思考企业应该如何获得更好的发展,群体的智慧完全体现不出来;三是极易在企业中形成“一言堂”,领导者对自己的决策过于自信,不能听取他人的有益意见。领导者的决策一旦失误,就会把企业导向错误的方向,使企业陷入困境。

如果依赖的是能人,企业则会陷入“能人困局”:能人来,经验来,客户来,资源来,企业的运营非常顺利;能人走,经验走,客户走,资源走,企业很可能瞬间崩盘。而且,对能人的依赖还有可能导致企业中“山头林立”。一部分员工以某个能人为核心、以局部利益为基础形成利益群体的现象在企业中并不鲜见,这种“山头文化”往往会把企业搞得四分五裂,甚至会把CEO架空。企业的管理由此变得处处掣肘,变革更是难上加难,因为触碰利益比触碰“灵魂”还难。

企业如果不能摆脱对某个个体的依赖,不能打造出一支有凝聚力、有战斗力,能高度协同、充分发挥集体智慧的队伍,其成长与发展就难以为继,甚至会越做越艰难。如果仔细观察,我们会发现,这8大难题在很多企业中都有所体现,有些企业甚至多个问题叠加、交织在一起,形成了管理僵局,使发展背上了沉重的包袱。

企业是持续进化的生命有机体

怎么才能解决这8大难题?很重要的一点是,企业要区分两个概念:增长和成长。很多人会把这两者混淆,其实它们是两个不同的概念:增长比较好衡量,规模增长、利润增长等都是增长的体现;成长不太好衡量,成长是隐性的,往往是内在的,企业的成长代表跨越了一个个周期。

很多企业在找我做咨询时都急于找到增长的方法,大部分企业所焦虑的也都是增长的问题,如收入增长、利润增长等,企业IPO之后面临的增长压力更大,每季度都要公布报表。但企业真正应该追求的,不是增长,而是成长,也只有成长才能支撑企业持续地增长。

企业要想获得成长,首先需要将自身视为一个有机体,从整体出发构建起完整的进化基因系统。

1、企业是各种器官、组织的有机统一体

如同人体,企业是由大脑、躯干、细胞等构成的有机统一体。我们可以把管理层看成企业的“大脑”,他们从全局出发,制定引领性的目标、战略,为企业把握发展方向,在经营活动中做出符合企业利益的决策,对企业进行统一指挥和综合管理,引导企业向着正确的方向前进。同时,他们还会接收外界传递过来的各种信息,及时响应,对战略、决策和执行策略进行适当的调整。

企业中的各个组织结构,如分公司、事业部、职能部门等则是它的“躯干”,借助“躯干”,企业可以从事各种具体的经营活动。同时,“躯干”还负责向下传达管理层制定的各种战略和决策,对员工进行具体的管理。员工则是企业的“细胞”,承担着自己所属组织的具体职能,是各种决策的具体执行者。构成企业这个生命有机体的各个器官、组织虽然各自承担着不同的职能,发挥着不同的功能,但彼此之间存在着紧密的关联,是有机结合在一起的。

2、企业有生老病死

企业像其他有机体一样,有“生”有“死”,还会经历“病”与“老”。“生”与“死”很容易理解,就是企业的创立与消亡。

企业的“病”指的是企业在经营管理过程中出现的各种各样的问题,这些问题会对其长远发展造成威胁。人体会因为细菌、病毒的侵袭而生病,同样,企业也会因为受到外部不利因素的干扰出现问题。为了实现新陈代谢,企业与外部的政治、经济、社会文化、行业、竞争对手等种种要素时时刻刻都在发生联系,然而,在获得物质、能量和信息的同时,一些不利因素也会乘虚而入。当然,企业是有自我保护机制和调节能力的,但是,当从外部侵入的不利因素超出了其能力范围时,企业就会生病。比如,当行业中突然崛起一个超级独角兽时,其他企业的生存空间就会受到挤压,有一些企业甚至会因此濒临倒闭。再比如,很多融资中的企业因为信贷政策的调整而遭遇失败,资金链出现问题甚至断裂。

企业也会“老”,爱迪思在他的著作《企业生命周期》中从“灵活性”与“可控性”这两个因素出发对企业的“老化”进行了阐述,在他看来,企业处于青春期时,往往生机勃勃,有较强的灵活性,愿意进行变革,但可控性却不一定很强,所以其行为是无法预测和掌控的。而企业衰退时,可控性变得很强,但越来越欠缺灵活性,更缺乏变革的意愿。

实际上,在企业成长和发展的全过程中,“老化”问题一直存在。只不过,这种老化大多数时候出现在组织的局部,不会给企业带来致命危害。而当老化过程在企业中占据主导地位时,企业就会陷入生命力不断减退的困境,企业的生存也会因此受到威胁。所以,企业在经营管理中所采取的措施在很大程度上是为了减缓老化速度,维持企业这个生命有机体的健康发展。

3、企业需要新陈代谢

新陈代谢是有机体开展所有生命活动的基础,企业的成长也需要新陈代谢。企业要不断地与外部环境进行物质、能量、信息的交换,从而获得劳动力、资本、技术、数据等生产要素,以满足自身的生产、经营和发展需要,并经过自身的加工改造将这些生产要素转化为产品和服务,为社会创造价值。如果企业不能及时吸收这些营养,就会出现资金链紧张、人才流失、技术落后、市场份额减少等问题。

同时,企业也需要不断更新自己,在技术、管理、文化和品牌等方面及时更新,如果企业做不到这一点,就会落后于竞争对手,失去市场份额和竞争力。保持新陈代谢可以让企业更好地适应市场变化,保持竞争力,实现可持续发展。

4、应激应变求生存

当有机体受到来自外部和内部的刺激时,就会做出及时的反应,以适应变化,这种应激性是有机体活动的基本特征。企业也表现出了应激性。为了适应外部环境的变化,企业会制定各种战略,使自己在变化中生存下来。应激性强的企业,组织会不断优化以保持良好的应变能力,还会形成完善的信息系统,及时获取市场信息和竞争对手的运营情况,及早发现企业内部的经营管理问题和外部的威胁与机会,在最短的时间里对系统做出调整,让自身始终保持活力。

把企业当成一个生命有机体,把它与所处的环境看成一个相互依赖、紧密联系的整体,我们就能从企业生态系统的视角去看待阻碍企业发展的难题,探索企业的发展规律,摆脱思维的束缚,系统地寻求解决之道。

榕树式企业的成长之美

企业这个生命有机体是由企业家创造的,每个企业家都希望自己的企业能自运转、自生长,这很难实现,但值得企业家终生追求。为了探索企业自运转的奥秘,也为了系统地解决企业的问题,我进行了长达30年的管理实践与探索。我发现,每家企业都有自己的成长模式,我把常见的成长模式归纳为以下五类。

蜕变式。如同毛毛虫变蝴蝶一样,一些企业在成长到一定阶段后会发生形或质的变化,如IBM、诺基亚等。这一般是在行业发生巨变的情境下的被迫选择,需要经历漫长的演变过程。

独木式。产品形态单一,业务聚焦,依靠自身资源,简单可复制,如海底捞、星巴克等。这类成长模式在传统行业中较为多见。

苔藓式。业务聚焦,单体规模小,借助资本的力量,快速迭代,并且遍地开花,如瑞幸咖啡等。大多数消费互联网企业的成长模式属于这类。

竹林式。高相关性的多元业务共生(包括价值链上游技术供给相关,或价值链下游客户需求相关),如小米、阿里巴巴、字节跳动、海尔、华为等。大多数大型企业倾向于这一成长模式,这也是最为普遍、备受推崇的企业成长模式。

森林式。低相关性的多元业务共生,如过去的GE,以及大多数集团型企业,尤其是日本、韩国、东南亚华人企业集团。

不难发现,以上五类成长模式体现了不同的发展维度,包括内生与外生、慢速与快速、多变或巨变与少变或微变、长期与短期、创新与传承以及相关多元化与非相关多元化等。无论学术界还是实践界,围绕以上各个维度的优劣利弊争论没有停止过,尤其是有关聚焦与多元化、大与小、慢与快、创新与传承等的争论。但实际上,这些成长模式(包括各个维度)的优劣利弊不在于模式或维度本身,而在于它们是否与企业自身的资源和能力禀赋条件高度匹配,以及是否与外部市场情境高度匹配。

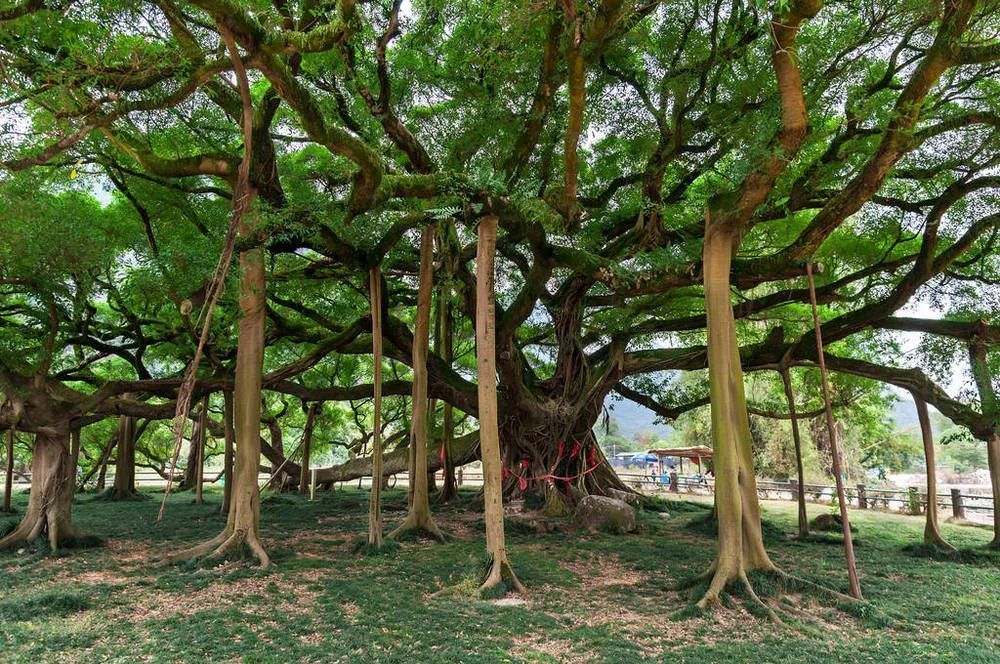

更重要的是,以上的成长模式(包括各个维度)并不是相互排斥、非此即彼的,而是可以在一定条件下进行一定程度的整合。为此,我提出了一个将以上各个模式加以融合的独特的、全新的模式,即榕树式。

榕树的重要特征是独木成林,根系特别深、特别密,而且树干特别壮,枝繁叶茂,广州人把榕树作为自己城市的象征,代表长寿、包容、常绿、顽强。我之所以把这个模式命名为“榕树式”,是因为采用这种成长模式的企业能够像榕树一样向下扎根、向上蓬勃生长,既具有长久发展的耐力,又能保持合理的成长速度。这是一种全新的成长模式,尤其适合高科技企业。

榕树式成长模式基于以下三个重要逻辑。

第一,找准根基原点。找准根基原点是构建榕树式企业的首要任务,找到原点之后就要把根深深地扎下去。这之所以重要,是因为原点是企业长期发展的起点,决定了企业未来的方向。但是,从哪里找原点却是个大问题。从眼前的竞争出发,则是加入满足现有需求的竞争者行列,这类似“红海战略”;从未来的价值出发,则是去满足人类未被满足的需求,这类似“蓝海战略”。虽然找准根基原点非常困难,但这正是企业家精神的最大体现,是企业创始人能够做出的核心贡献。

第二,主干转化。培育、强化主干支撑是构建榕树式企业的第二项任务,因为主干是根基原点的发展转化,必须足够强壮、不断壮大。为此,企业需要定期剪枝去叶,不断强化主干,帮助主干吸收根部营养,同时为枝叶提供成长支撑。如果说找准根基原点主要是企业创始人的核心任务,那么培育、强化主干支撑则是企业高管团队包括职业管理人的核心职能。

第三,枝繁叶茂。基于根基与主干,企业应该不断延展市场应用场景并拓展客户,形成气根,气根可以反哺主干,促使企业枝繁叶茂。为了有效实现榕树式成长模式,企业在其发展过程中要坚持“三大主义”。

(1)价值主义。企业存在的核心价值就是创造顾客价值,满足市场尚未被满足的需求。对高科技企业而言更是如此。

(2)技术主义。在当下这个数智化时代,企业尤其是高科技企业应坚持科技属性与创新驱动,更多投入到从0到1的颠覆式创新中。科技创新非常伟大,起点应该是从技术出发,推动商业模式创新,而不是反过来。

(3)长期主义。企业需要长期主义,要有“十年磨一剑”的韧性。这对于高科技企业尤其重要,因为高科技企业的投入大、周期长、风险高,需要一定时间的积累,拼短跑势必输给短期主义导向的投机型企业。

坚持这“三大主义”,榕树式企业方能从小到大,厚积薄发,尽显企业的成长之美。